衣紋掛けとハンガーの違いについて、着物に詳しくない方や着たことが無い方でもわかるように解説いたします。

衣紋掛けの語源や由来、現在の呼び方、そしてどのように選べばよいのかを詳しく紹介!

着物を大切に保管するために最適なアイテムを選ぶための知識を、ぜひ参考にしてみてください。

衣紋掛けとは?

着物や浴衣を美しく保つために必要な道具「衣紋掛け」。衣紋掛けとはいったい何なのかをご紹介します。

衣紋掛けとは着物専用のハンガー

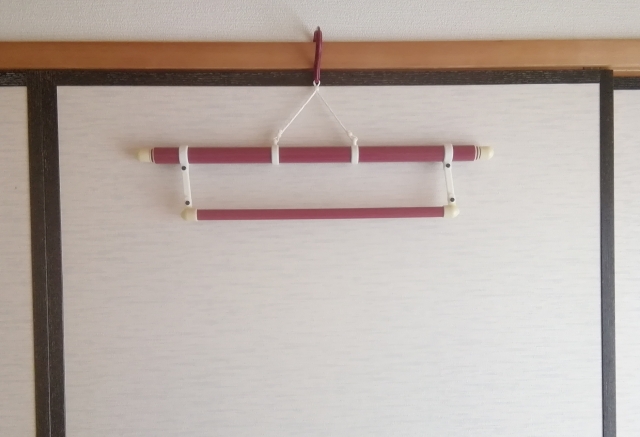

衣紋掛け(えもんかけ)とは、着物専用のハンガーのことです。

一般的な洋服用ハンガーと異なり、着物の袖をしっかり伸ばして干すことができるよう設計されています。

主に細い丸竹や木製の棒で作られ、中央に穴を開けて紐を通し、一本の棒として吊るす形になっています。これにより、着物の形を崩さずに掛けることが可能になります。

衣紋掛けの語源と由来

衣紋掛けは、なぜ「着物掛け」と呼ばれず、「衣紋掛け」となったのでしょうか? その背景には、着物文化に根付いた言葉の成り立ちがあります。

「衣紋」とは?

「衣紋(えもん)」とは、着物の後ろ衿(えり)のことを指します。

特に、着付けの際に衿を少し抜いて美しいシルエットを作ることを「衣紋を抜く」と言います。

衣紋掛けは、着物を掛ける際にこの後ろ衿の部分を吊るして干すため、「衣紋掛け」と名付けられました。

「掛け」の意味

「掛け」とは、物を吊るす、引っ掛けるという意味です。

衣紋掛けは、着物の形を崩さずに吊るして保管する目的があるため、「衣紋」と「掛け」を合わせて「衣紋掛け」となったのです。

江戸時代の「衣紋道」との関係

衣紋掛けという言葉の由来には、江戸時代に確立された「衣紋道(えもんどう)」との関わりもあります。

衣紋道は、着物の着付けや所作の美しさを追求する日本の伝統文化のひとつで、特に公家や武家の礼装において重要視されました。この衣紋道では、着物の衿元や袖の形を美しく整える技術が重視され、衣紋掛けもその一環として、着物を正しく保管するための道具として使われるようになったのです。

このように、衣紋掛けという名前には、単に着物を掛けるための道具という意味だけでなく、長い歴史と文化的な背景が込められています。

衣紋掛けとハンガーの違い

衣紋掛けとハンガーにはいくつかの違いがあります。

形状の違い

一般的な洋服用ハンガーの横幅は30~50cmですが、衣紋掛けは約1m〜1.5mと長く作られています。

これにより、着物の袖をまっすぐ広げた状態で掛けられるため、シワになりにくくなっています。

素材の違い

洋服用ハンガーはプラスチックや金属製のものが一般的ですが、衣紋掛けは竹や木製が主流です。

特に竹製の衣紋掛けは、通気性が良く湿気を防ぐ効果も期待できます。

収納性の違い

洋服用ハンガーはコンパクトで収納しやすいですが、衣紋掛けは横幅が長いため、そのまま収納するのは難しい場合があります。

ただし、折りたたみ式の衣紋掛けもあり、使わないときにコンパクトにまとめられるタイプもあります。

目的の違い

洋服用ハンガーはシャツやジャケットなどの衣類を掛けることを目的としていますが、衣紋掛けは着物をシワなく広げた状態で保管するために作られています。そのため、袖までしっかり広げる構造になっています。

耐荷重の違い

洋服用ハンガーは軽い衣類向けのものが多いですが、衣紋掛けは着物の重みを支えるため、耐久性が高いものが多く作られています。

特に、振袖や厚手の着物を掛ける場合は、しっかりした作りの衣紋掛けを選ぶことが重要です。

なぜ衣紋掛けは必要なの?

衣紋掛けは、着物を適切に保管し、美しい状態を保つために重要なアイテムです。特に、長時間着物を保管する場合や、着物を頻繁に着用する方にとっては欠かせません。

1. シワや型崩れを防ぐ

着物は折り畳むとシワができやすく、長時間そのままにしておくと型崩れが生じることがあります。

衣紋掛けを使用することで、着物を広げた状態で掛けられるため、シワを防ぎ、着姿を美しく保つことができます。

2. 湿気対策として有効

日本の気候は湿度が高いため、着物を適切に保管しないとカビや臭いが発生する可能性があります。

衣紋掛けを使って着物を風通しの良い場所に掛けることで、湿気を逃がし、快適に着物を保管することができます。

3. 着物のメンテナンスがしやすい

衣紋掛けに掛けることで、着物全体を広げた状態で確認できるため、シミや汚れのチェックが簡単になります。

クリーニングの必要性を見極めたり、手入れの頻度を調整するのに役立ちます。

衣紋掛けの選び方

衣紋掛けを選ぶ際にチェックすべきポイントを紹介します。着物を美しく保ち、より快適に管理できるアイテムを見つけましょう。

サイズ|持っている着物に合うものを選ぶ

着物の裄丈(ゆきたけ:背中の縫い線から袖口までの長さ)を基準に、適切な長さの衣紋掛けを選びましょう。

サイズが合わないと袖が垂れ下がり、シワの原因になることもあります。

大切な着物を長く愛用するためにも、自分の着物に合ったサイズ選びが重要です。

種類|折りたたみ式が便利

収納スペースが限られている場合は、折りたたみ式の衣紋掛けがおすすめです。

使わないときにコンパクトに折りたためるため、クローゼットやタンスの中でも場所を取らずに収納できます。

旅行先でも持ち運びしやすいので、出張やお出かけ時に着物を楽しみたい方にも最適です。

機能|帯も掛けられるタイプがおすすめ

帯掛けが付いているタイプを選ぶと、着物と一緒に帯も収納でき、コーディネートの確認もしやすくなります。

さらに、帯を陰干しする際にも便利で、湿気を逃がしてカビや臭いの発生を防ぐ効果も期待できます。

着物の保管をもっとスマートにしたい方は、帯掛け付きのものを選ぶとよいでしょう。

値段|コスパと品質を見極める

衣紋掛けの価格は600円~2,000円程度と手頃なものが多いですが、上質な木材や特殊加工が施された高級モデルは5,000円以上することもあります。

長く愛用するなら耐久性が高く、湿気対策に優れた竹や木製のものを選ぶのがベストです。

価格だけでなく、素材や機能性も考慮して、最適な衣紋掛けを見つけてください。

選ぶならコレ!衣紋掛けおすすめ商品4選

【帯掛け付き】 キョウエツ 和装ハンガー

キョウエツの和装ハンガーは、着物と帯を一緒に掛けられる便利な設計。

帯専用の掛け部分があり、湿気対策やシワ防止にも最適です。全長124cmで振袖などの長い着物もしっかりキープ。

折りたたみ式なので収納も簡単。日常使いはもちろん、着物の管理にも適したアイテムです。

【伸縮自在】 あづま姿 着物ハンガー(2本セット)

あづま姿のハンガーは、長さを調整できる伸縮自在タイプ。

最大140cmまで伸び、幅広い着物に対応。耐久性の高い金具付きで、重さ13kgまで耐えられる設計されています。

セット販売なので、着物と襦袢を分けて掛けるのにも便利!コンパクトに折りたため、持ち運びしやすいのも魅力です。

【軽量&実用性重視】和装ハンガー

軽量ながらしっかりとした作りで、着物の形を美しく保つのに最適な和装ハンガー。

伸縮可能なデザインで、最大約135cmまで広がり、さまざまなサイズの着物に対応。折りたたみ可能なので、収納や持ち運びにも便利です。

シンプルながら実用性が高く、日常の着物管理にぴったりのアイテムでしょう。

【ロングタイプ】 きもの京香 着物ハンガー(最大141cm)

きもの京香のロングタイプは、最大141cmまで伸びるハンガー。

ABS樹脂製で耐久性があり、振袖や長めの着物にも対応。伸縮自在で収納もコンパクトです。

高級感のあるデザインで、大切な着物を美しく保管したい方におすすめの商品です!

衣紋掛け使われなくなった理由は?

衣紋掛けは、かつて和服を美しく保管するための必需品でしたが、現代では使用頻度が大きく減少しています。その背景には、生活様式や収納環境の変化があります。以下に、具体的な理由を紹介します。

和装離れが進んだ

日常的に着物を着る機会が少なくなったことが、衣紋掛け離れの大きな要因です。冠婚葬祭や行事のときにしか和服を着ない家庭が増え、衣紋掛けを常設する必要が薄れています。

収納スタイルの変化

現代の住宅では、洋服用のクローゼットやハンガー収納が主流です。衣紋掛けはサイズが大きく、場所を取るため、限られた収納スペースでは不便に感じる人も多いです。

便利グッズの普及

防虫・防湿機能のある収納ケースや着物専用ハンガーなど、よりコンパクトで機能的な商品が登場し、衣紋掛けの実用性は相対的に下がりました。

写真映えや装飾用途に変化

現在では、衣紋掛けは実用よりも「飾り」や「撮影用」として使われることが増えています。着物の美しさを演出するアイテムとして、着付け教室や撮影スタジオでは今も活躍しています。

衣紋掛けは死語なのか?

かつて一般的に使われていた「衣紋掛け」ですが、現代では聞く機会が減りました。これは洋服文化の普及により、日常的に着物を着る人が少なくなったためです。

しかし、和装業界や着物愛好家の間では今も使われています。特に、着物レンタルの普及や和文化の再評価により、衣紋掛けの重要性が再認識されています。

湿気対策やシワ防止の点からも、着物を長持ちさせる必須アイテムとして注目されており、今後も活用され続けるでしょう。

まとめ

衣紋掛けについて詳しく解説しました。着物を適切に保管するためには、衣紋掛けが欠かせません。

適切なサイズや種類を選び、着物を長く美しく保つために活用しましょう。